当前位置:首页

四川:共绘“诗和远方”的人大篇章

《中国人大》全媒体记者 舒 颖 王 岭

推进文化和旅游深度融合发展,是以习近平同志为核心的党中央着眼建设文化强国旅游强国作出的重大战略部署,对于增强文化自信、服务人民群众美好生活、促进高质量发展具有重大意义。

“总书记对四川文化和旅游发展高度重视、寄予厚望,多次深入我省文博单位视察指导,要求充分绽放四川独特的自然生态之美、多彩人文之韵,谱写美丽中国的四川篇章。这是总书记赋予的一项‘点题式’重大任务。”6月17日,在中国共产党四川省第十二届委员会第七次全体会议上,省委书记、省人大常委会主任王晓晖表示,“我们必须认真抓好贯彻落实,全力推进文旅深度融合发展,以实际行动绘就‘诗’和‘远方’的四川画卷。”

深入学习习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神,认真贯彻落实省委和本级党委的决策部署,四川省各级人大充分发挥职能作用,主动担当,积极作为,为推进文旅深度融合发展贡献智慧和力量。

雪山下的成都,高楼林立与古建筑交相辉映。来源/视觉中国

织密文化遗产保护法网,助推文博旅游发展

千年文脉,古蜀华彩。从“一醒惊天下”的三星堆到承载半部华夏史的古蜀道,再到153项国家级非遗……天府之国的文化土壤历来肥沃,历史文脉华章壮丽。怎样保护好、传承好、利用好这些文化遗产?四川省各级人大积极履行法定职责,坚持运用法治思维、法治方式,助推文化遗产绽放新时代光彩。

“这个法,立得好!”近来,让四川省商务学校老师、川菜烹饪大师张文频频竖起大拇指的,是刚刚施行两个多月的《四川省促进川菜发展条例》。“川菜烹饪技艺”于2021年被列入国家级非遗代表性项目。今年3月28日,四川省人大常委会出台条例,明确将川菜产业协同、人才培养、文化传承、创新发展、品牌建设、国际化布局以及相关服务保障等纳入法治轨道,系统性助力川菜产业高质量发展。

盛夏,文殊院旁的“成都院子”剧场迎来演出旺季。到剧院看川剧,已成为不少游客奔赴四川的理由。作为首批国家级非遗,川剧迄今已有300多年的历史,是中国西南部影响最大的地方剧种。为更好助力川剧“戏”水长流,去年9月1日,川渝两省市川剧保护传承条例同步施行。这是川渝两地在文化领域开展跨省协同立法的有益探索,也是推动巴蜀文化旅游走廊建设的一件大事。条例实施以来,川剧人才梯队日益充盈、剧目库持续活化、传播路径深度革新,为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展提供了生动注脚。

据四川省人大常委会党组书记、副主任王雁飞介绍,目前,古籍保护利用条例草案已提请省十四届人大常委会第十九次会议审议,古蜀道保护立法工作正加快推进,石窟寺、历史文化名城名镇名村保护等立法调研正扎实开展。下一步,将加大对世界遗产保护条例等法规实施情况的监督力度,为文旅深度融合发展营造良好的法治环境。

伴随着2015年立法法修改赋予所有设区的市地方立法权进入第十个年头,四川省各市(州)人大常委会在文化遗产保护方面的法治硕果也颇具特点——

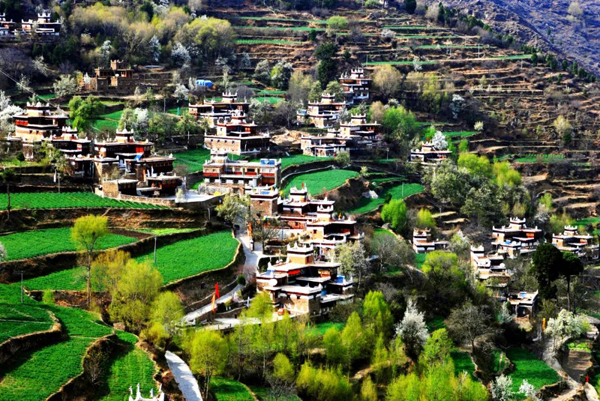

自贡市构建起以历史文化名城保护为主线,“盐、龙、灯”三大地域特色文化保护为延展的“1+3”文化遗产保护地方法规体系,助力“宝藏城市”焕新“出圈”;眉山市出台三苏遗址遗迹保护条例,打出执法检查、调研视察等“组合拳”,用法治守护三苏文化千年根脉;德阳市在三星堆博物馆设立全过程人民民主实践中心,既助力《四川省三星堆遗址保护条例》的宣传贯彻落实,又通过汇集民意有效调动各方力量共同保护文化遗产;乐山市“量身定制”峨眉山、乐山大佛世界文化和自然遗产保护条例,率先对世界双遗产保护进行专门立法,对两部条例开展执法检查、立法后评估等;资阳市连续三年对安岳石刻保护条例开展执法检查,并计划于今年10月开展条例修正调研;甘孜州制定传统村落保护与利用条例,破解传统村落保护难题;宜宾市先后出台白酒历史文化、李庄古镇、茶文化保护条例;等等。各地坚持以法治力量保护传承文化遗产,激发文博旅游发展强劲动能。

图为丹巴甲居藏寨。(甘孜州人大常委会供图)

筑牢红色资源法治屏障,让红色旅游持续释放新活力

甘孜泸定镇境内的铁索桥上,红军战士的热血传奇穿越时空,激荡人心;宜宾李庄同济大学旧址深处,抗战时期“文化脊梁”的坚韧风骨跨越岁月,历久弥新;绵阳梓潼的“两弹”城旧址,老一辈科学家的无私奉献和默默坚守,至今诉说着信仰的力量……四川这方红色热土,遍布着珍贵的红色记忆,分布着形态丰富的革命文物资源。

如何保护和利用好如此丰厚的红色资源“家底”?2021年6月,四川省人大常委会出台红色资源保护传承条例,建立省、市、县三级联席会议机制和革命文物保护利用治理体系,传承红色基因、赓续红色血脉。隔年,省人大常委会执法检查组就深入基层一线,实地检查红色资源保护传承情况,详细了解条例实施过程中存在的问题和困难。2024年以来,省人大教科文卫委通过广泛调研、与有关方面反复研究,形成《关于四渡赤水战役红色资源保护传承有关立法工作的考虑》,并牵头承担《四渡赤水在四川史话》的编撰工作。

红色资源丰富的市(州)人大常委会也纷纷行动。比如,巴中市于2017年制定红军文物保护条例;《阿坝藏族羌族自治州红色资源保护传承条例》自2023年6月1日起施行;广安市先后出台邓小平故里历史文化遗存保护条例、红色资源保护传承条例等,不断夯实红色资源保护的法治根基,推动红色旅游提质升级。

立足人大法定职责,促进旅游业高质量发展

今年春节,随着电影《哪吒2》爆火,这部电影主创团队的办公地“天府长岛数字文创园”吸引无数人打卡。面对“如何诞生更多‘哪吒’”之问,3月13日,四川省人大常委会主任会议将“关于推动影视剧‘立项备案、成片审查’下沉园区服务助推成都影视城建设‘西部影视时尚之都’的建议”列为2025年重点督办建议。6月,省人大常委会组织调研组,实地了解影视产业发展和影视作品审批、拍摄、生产等情况,并召开座谈会,听取省广电局、省电影局有关情况汇报,就代表建议办理情况进行沟通。

当“跟着演艺赛事去旅行”成为文旅消费新场景、新业态,遂宁市人大常委会便开展全市文化体育旅游产业融合发展专项监督,听取和审议加强旅游吸引力建设、抓好“引客入遂”工作情况报告,助力打造成渝演艺赛事“第三城”。

文旅产业的高质量发展,离不开“热带雨林式”服务生态的滋养。在四川,旅游服务的法治根基越发厚实——省人大常委会修订旅游条例;成都市人大常委会启动修订旅游业促进条例,并与德阳、眉山、资阳共同出台关于协同推进成德眉资区域旅游业高质量发展的决定;雅安市人大常委会连续三年将全市旅游业发展相关内容纳入年度监督重点;泸州市人大常委会制定文化旅游发展促进条例;北川羌族自治县人大常委会出台旅游促进条例……各级人大及其常委会通过履行法定职能,共同推动旅游业高质量发展迈上新台阶。

加强生态法治供给,保障文旅资源合理有序开发

山川形胜,大美四川。在云南与四川的交界处,泸沽湖静卧于群山臂弯,宛如遗落山间的蓝绿色宝石。为了让这颗“高原明珠”更加熠熠生辉,川滇两省开展泸沽湖保护协同立法,两部条例于2023年12月1日起同步施行。

图片图为泸沽湖风光。来源/视觉中国

“推动文旅深度融合,良好的生态环境是基础。”省人大城环资委副主任委员钟波表示,近年来,四川突出区域生态环境协同保护:除了泸沽湖保护协同立法,还以“共同决定+条例”的方式,与云南、贵州省人大常委会完成赤水河流域保护共同立法;以“四川条例”+“重庆决定”的方式,与重庆市人大常委会开展嘉陵江流域生态环境保护协同立法;开展川陕甘三省大熊猫国家公园协同立法,以三省人大常委会关于加强大熊猫国家公园协同保护管理的决定和《四川省大熊猫国家公园管理条例》的形式,破解“一园三治”难题。

协同立法的探索,在各市(州)也取得了丰硕成果。比如,安宁河流域上下游的“邻居”——攀枝花市和凉山州开展协同立法,共同保护安宁河。两地的安宁河流域保护条例于2023年11月1日起同步实施。这也是四川省市州之间的首部流域保护协同立法。

此外,四川省人大常委会还陆续修订湿地保护条例和野生动物保护法实施办法、出台古树名木保护条例等,各地人大常委会不断完善生态环保法规体系,以法治之力为生态环境保护划定边界、提供秩序,实现生态保护与文旅发展的良性互动。

充分发挥代表作用,推进农文旅融合发展释放“乘数效应”

黛瓦白墙、飞檐斗拱,走进成都市温江区的岷江书院,只见鸟语花香、流水潺潺。温江区文化和旅游产业人大代表联络站就建在这里。

全国人大代表,岷江村党委书记、村委会主任陶勋花是驻站代表之一。据她介绍,自建站以来,联络站邀请文化艺术、乡村旅游、文旅市场管理等领域专业人士驻站轮值,积极引导“专业代表”发挥专业优势,围绕全域景区化建设、特色民宿聚落打造、旅游研学产业发展等主题建言献策,推动文旅生活美学与乡村振兴有机融合。面对桂花产业转型的挑战,联络站充分发挥文旅专业的代表优势,通过代表提出议案建议等方式,推动当地开发以桂花为主要原材料的高附加值文旅产品等。

如何为文旅深度融合创造更多新场景、新体验?金点子源自对“民声”的精准洞悉。南充市江陵镇人大组建农文旅代表小组,旅游旺季进景区“摆摊设点”听取游客意见,推动提高乡镇文旅服务水平;雅安市名山区人大常委会在“网红村”骑龙村设立茶旅融合发展人大代表联络站,代表们针对茶旅融合发展中存在的问题和短板,提出意见建议,推动当地农文旅融合发展……从组建专业代表小组到把代表联络站建到产业链上等,四川省各级人大不断搭建平台、优化机制,充分发挥代表作用,赋能文旅深度融合发展。

图为岷江书院内以现代建筑美学为特色的岷江美术馆。摄影/舒颖

蜀江水碧蜀山青,且以诗意共远方。四川省各级人大将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕推进文旅深度融合战略部署,依法履职、主动作为,为谱写美丽中国的四川篇章作出更大贡献。

(转载应当完整、准确,并注明来源和作者信息)

编 辑: 张峻铭

责 编: 于浩