当前位置:首页

“五四宪法”:开启社会主义民主法治建设新纪元

《中国人大》全媒体记者 王博勋 宫宜希

浙江杭州,西子湖畔,北山街84号大院内,一片青砖小楼在浓荫下静静伫立。

1953年12月28日至1954年3月14日,毛泽东率领宪法起草小组在这里度过了77个日夜,起草了新中国第一部宪法的草案初稿,史称“西湖稿”。

如今,这里成为“五四宪法”历史资料陈列馆的一个馆区。拾级而上步入小楼,一段在中国民主法治建设进程中熠熠生辉的历史徐徐展开。

“五四宪法”历史资料陈列馆(北山街馆区)外景。(陈列馆供图)

“治国,须有一部大法”

1953年12月24日,一趟载着宪法起草小组成员的专列驶离北京,向南疾驰而去。火车上,毛泽东对随行人员说:“治国,须有一部大法。我们这次去杭州,就是为了能集中精力做好这件立国安邦的大事。”

新中国成立后,《中国人民政治协商会议共同纲领》一直起着临时宪法的作用。随着政治建设任务的加强和大规模经济建设的到来,制定宪法成为当时中国人民政治生活中的一件大事。

1953年1月13日,中央人民政府委员会举行第二十次会议,决定成立以毛泽东为主席,朱德、宋庆龄、邓小平等32人为委员的宪法起草委员会。此后,由中共中央指定了一个宪法起草小组,由毛泽东亲自领导。

“我们的宪法,是属于社会主义宪法类型的”,“以自己的经验为主”,“原则基本上是两个:民主的原则和社会主义的原则”,“我们的民主不是资产阶级的民主,而是人民民主”。毛泽东的话,为宪法起草定了基调。

苏俄宪法、罗马尼亚宪法、波兰宪法……走进“五四宪法”历史资料陈列馆中复原的毛泽东办公室,首先映入眼帘的是铺满整张桌子的一摞摞书籍。秉持“搞宪法是搞科学”的理念,毛泽东广泛阅读、钻研了世界各类宪法。

“西湖稿”起草期间,毛泽东的办公室。(陈列馆供图)

他从苏俄宪法中受到启发,决定在新中国宪法总纲的前面写一段序言。从此,“序言”这个形式成为我国宪法的一个特点,一直保持到现在。

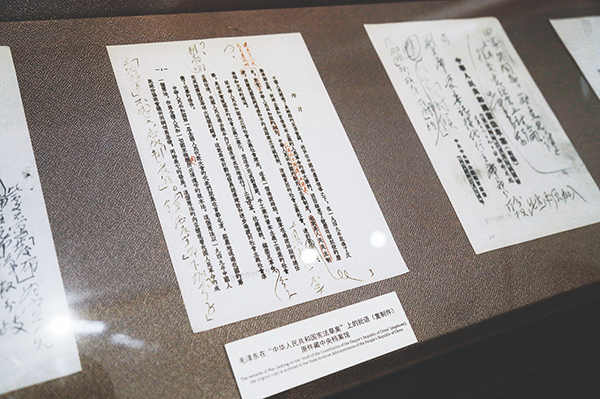

“序言应有说明”、“宜单列一条”、“此项恢复”……陈列馆的一面墙上,展示了毛泽东关于宪法草案的批语和说明。为了起草好这一人民宪法,毛泽东倾注了大量心血。每一章、每一节、每一条,他都亲自参与起草和修改,字斟句酌,反复推敲。

“毛主席工作起来精力非常集中,思考、研究问题经常到忘我的地步,往往一干就是一个通宵。午饭在夜里,晚饭在早晨。为便于主席休息,他的办公室旁边还有一间休息室。”解说员的介绍,生动还原了“西湖稿”起草时的情景。

其中,宪法草案初稿油印打字稿的第五十八条为:“地方各级人民代表大会和地方各级人民政府在执行其任务时,应经常保持同人民群众的密切联系,广泛吸收人民群众参加和监督国家管理工作,不断地注意对脱离群众的官僚主义现象进行斗争。”

毛泽东批示:“此条似应移至总纲。”在正式通过的“五四宪法”中,这一条写入宪法总纲第十七条,文字改为:“一切国家机关必须依靠人民群众,经常保持同群众的密切联系,倾听群众的意见,接受群众的监督。”

宪法起草过程中,毛泽东还提出了“以事实为根据,不能凭空臆造”的指导方针。“能听的人听得懂,能看的人看得懂。让老百姓都能理解宪法。”这是他对宪法文风的要求。

宪法草案的讨论、修改工作在南北两地分头同时推进。在杭州,毛泽东主持起草小组一次次修改;在北京,中央有关人员一次次讨论。北京方面讨论一次,意见发到杭州,杭州方面就修改一次,然后又将修改稿送回北京。如此京杭穿梭,几经修改,宪法草案初稿日臻完善。

“人民幸福的保证书”

“五四宪法”的制定过程还是一次体现民主原则的立法过程。

1954年3月23日,毛泽东在北京主持召开宪法起草委员会第一次会议,代表中国共产党向会议正式提出《中华人民共和国宪法草案(初稿)》。

“五四宪法”历史资料陈列馆展出的毛泽东批改宪法草案初稿的手稿。摄影/宫宜希

3月至6月,宪法起草委员会先后召开七次会议,对宪法草案进行讨论和修改。其间,全国政协和各省市党政机关、军队领导机关,以及各民主党派和各人民团体的地方组织共8000多人进行广泛讨论,提出了5900多条意见。

6月14日,宪法草案向社会全文公布,一场史无前例的全民大讨论就此展开。全国共有1.5亿多人参加讨论,两个多月共收集整理了118万多条意见,几乎涉及宪法草案的每一个条款。在此基础上,宪法起草委员会又对宪法草案反复研究和修改完善。占全国人口四分之一的公民参与宪法制定,这在世界制宪史上极为罕见,是党领导人民制定宪法的生动体现。

“我们这次会议具有伟大的历史意义。这次会议是标志着我国人民从一九四九年建国以来的新胜利和新发展的里程碑,这次会议所制定的宪法将大大地促进我国的社会主义事业。”9月15日,一届全国人大一次会议在北京中南海怀仁堂隆重开幕,毛泽东致开幕词。

刘少奇向大会作《关于中华人民共和国宪法草案的报告》。在报告的最后,他说:“在全国人民讨论中,证明了我们的宪法草案是代表全国各族人民利益的,是实事求是的。”

20日下午,代表们怀着无比激动的心情走进会场,投下神圣的一票。浅红色的表决票上,分别用汉、蒙、藏、维吾尔四种文字印着“通过中华人民共和国宪法”的字样。

1197名代表,1197张同意票。大会全票通过了新中国第一部宪法。那一刻,满场欢腾,全体起立,掌声和欢呼声经久不息。

除序言外,“五四宪法”分为总纲、国家机构、公民的基本权利和义务以及国旗、国徽、首都共四章106条,以国家根本法的形式确认了中国共产党在国家政治和社会生活中的领导地位,确立了人民民主和社会主义原则,构建了新中国民主政治的基本框架。

根据宪法,“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”。人民代表大会制度这一国家根本政治制度正式建立起来。

“人民幸福的保证书”——人们如此评价这部宪法。“五四宪法”是我国历史上第一部社会主义类型的宪法,是中国人民经过长期斗争而得来、由人民亲手制定、保障人民当家作主的根本法。“五四宪法”的通过与实施,推进了人民民主政权建设的发展完善,开启了社会主义民主与法治建设的新纪元。

从“五四宪法”走过来的法治梦

宪法是治国安邦的总章程,只有不断适应新形势、吸纳新经验、确认新成果,才能具有持久生命力。

“五四宪法”是新中国宪法发展的基石,对我国后来的宪法,特别是现行宪法产生了深远影响,其确立的体系结构、确定的国家根本制度、蕴含的法治精神等延续至今。

“五四宪法”历史资料陈列馆(栖霞岭馆区)的宪法墙。摄影/宫宜希

确立习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位;把“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法总纲第一条;“健全社会主义法制”改为“健全社会主义法治”……2018年3月11日,十三届全国人大一次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》。这是对现行宪法的第五次修正,我国宪法发展史上又一次矗立起重要里程碑。

中国特色社会主义进入新时代,中国法治也跨入新时代。

“坚持依法治国首先要坚持依宪治国,坚持依法执政首先要坚持依宪执政。”党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把实施宪法摆在全面依法治国的突出位置,推进宪法理论和宪法实践创新,推动我国宪法制度建设和宪法实施取得历史性成就。

宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施。2021年10月,习近平总书记在中央人大工作会议上指出,“全面贯彻实施宪法是建设社会主义法治国家的首要任务和基础性工作,也是坚持和完善人民代表大会制度的必然要求”,强调“全面贯彻实施宪法,维护宪法权威和尊严”。

宪法与国家前途、人民命运息息相关。保证宪法实施,就是保证人民根本利益的实现。全国人大及其常委会切实担负起保证宪法实施、加强宪法监督的法定职责,推动宪法工作不断迈出新的坚实步伐。

制定民法典、监察法、爱国主义教育法、香港国安法等,修改立法法、刑法、民事诉讼法等,推进生态环境法典编纂,加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法……把宪法规定、宪法原则、宪法精神贯彻到立法中,以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系不断完善。截至2024年4月26日,我国现行有效法律共302件。

修改全国人大“一法一规则”、全国人大常委会议事规则、国务院组织法、“两院”组织法、地方组织法……进一步完善国家机构制度体系、基层民主制度、人大组织制度和议事规则,人民当家作主制度体系不断健全。

建立宪法宣誓制度,以立法形式确定12月4日为“国家宪法日”,作出关于授予国家勋章和国家荣誉称号的决定……完善宪法相关规定实施机制,坚定维护宪法权威和尊严,弘扬宪法精神。

出台关于完善和加强备案审查制度的决定,聚焦多个民生领域审查处理一批“问题”法规、司法解释,公布备案审查工作案例……践行有件必备、有备必审、有错必纠,维护公民合法权益和国家法治统一。

随着文本上的宪法“活起来”、“落下去”,宪法在治国理政中的重要作用得以更好发挥。宪法确立的一系列制度、原则和规则,规定的一系列大政方针,为我国创造出“两大奇迹”提供了法治保障。实践充分证明,我国宪法是推动国家发展进步、保证人民创造幸福生活、保障中华民族实现伟大复兴的好宪法。

让宪法精神成为共同信仰

2023年3月10日,北京,人民大会堂。国徽高悬,宪法庄严。

在十四届全国人大一次会议第三次全体会议上,全票当选国家主席、中央军委主席的习近平,左手抚按《中华人民共和国宪法》,右手举拳,面向近3000名全国人大代表郑重宣誓。

身体力行、率先垂范,党的十八大以来,习近平总书记宪法宣誓的场景,印刻在亿万人民心头,体现了党和国家最高领导人对宪法的尊崇与践行。如今,国家工作人员就职时进行宪法宣誓成为常态,犹如一堂堂宪法公开课,激励和教育全体人民成为宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者和坚定捍卫者。

宪法的根基在于人民发自内心的拥护,宪法的伟力在于人民出自真诚的信仰。2016年12月4日,“五四宪法”历史资料陈列馆在杭州正式开馆,填补了我国宪法主题纪念馆的空白。习近平总书记作出重要指示,强调“五四宪法”历史资料陈列馆要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,努力为普及宪法知识、增强宪法意识、弘扬宪法精神、推动宪法实施作出贡献。

“作为一名杭州市民,我对宪法有着特殊的感情,想让更多的人走进宪法、了解宪法。”年过六旬的吴键是陈列馆300多名志愿者中的一员。讲起宪法故事,两鬓斑白的他神采飞扬。

开设“法治大讲堂”,成立“五四宪法”历史资料研究会;在栖霞岭馆区开设《宪法就在我们身边》主题展览;持续开展“宪法十进”活动,专题巡回展览走进600多家单位;推出云端展览,线上活动参与人数达到2245万人次……一座红色场所,一段浓缩历史,一份精神传承。截至目前,陈列馆已累计接待中外观众超220万人次,成为宪法宣传教育的一张“金名片”。

2023年,在第十个国家宪法日到来之际,习近平总书记作出重要指示,强调要加强宪法理论研究和宣传教育,坚持知识普及、理论阐释、观念引导全面发力,在全社会大力弘扬宪法精神、社会主义法治精神,推动宪法实施成为全体人民的自觉行动。

2023年12月4日,第十个国家宪法日,在山东省枣庄市市中区文化路小学,法官给学生讲解宪法知识。新华社发(孙中喆 摄)

作为新中国第一部宪法起草地,杭州与宪法情缘深厚。

延续“五四宪法”的“开门立法”精神,充分发挥覆盖全市的34家基层立法联系点的“直通车”作用,让每一部法规都满载民意;余杭区闲林街道在老街深处建起人大代表联络中心站,设置宪法主题展示区,创设“林下系列”品牌,让宪法精神“飞入寻常百姓家”;西湖区转塘街道打造“人大代表广场”,厚重的宪法宣誓墙聆听着一批批宣誓人铿锵有力的庄严承诺,人民代表大会制度化作可听可看可讲的生动故事……杭州全市各级人大深入学习宣传贯彻实施宪法,努力将宪法原则融入履职行权全过程,将宪法精神贯穿开展工作各环节,将宪法使命体现发挥作用各方面。

这些,都是宪法宣传教育走进千家万户、融入日常生活的生动缩影。近年来,全国各地组织了一系列特色鲜明的活动,常态化长效化开展宪法宣传教育,推动宪法进机关、进校园、进社区、进乡村:紧紧抓住领导干部这个“关键少数”,把宪法教育与宪法宣誓、干部教育、党建活动结合起来;将宪法教育纳入国民教育体系,持续组织8届全国学生“学宪法 讲宪法”活动,2023年以来参与宪法在线学习人次超过72亿;把宪法元素融入全国3500多个法治文化主题公园、12000多个法治广场、34000多个法治长廊……一粒粒种子播撒出去,宪法精神在人们心中生根发芽、开花结果。

70年波澜壮阔,70年风雨征程。回顾新中国宪法从诞生到发展的光辉历程,凝结着亿万人民的殷切期盼,镌刻着中国民主法治建设的奋进足音。

宪法是厚重的,承载着国家的过去、现在和未来;宪法也是温暖的,保障着公民的权利、尊严和幸福。维护宪法权威和尊严、全面实施宪法,是我们每个人的共同责任。踏上新征程,让我们筑法治之基、行法治之力、积法治之势,以更强的信心、更大的决心、更深的力度推动宪法实施,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,为“中国之治”新篇章夯实法治根基!

(转载应当完整、准确,并注明来源和作者信息)

编 辑: 夏红真

责 编: 于浩