呵护绿色生态 上海拿出“绣花功夫”

推行垃圾分类,落实“河长制”,黄浦江公共空间贯通,打造崇明“国际生态岛”…记者日前跟随全国人大组织的中华环保世纪行采访团实地调研发现,在高质量发展中,上海一直将绿色发展作为出发点,走生态优先、绿色发展之路,以“绣花功夫”拿出了一幅锦绣图画。

“垃圾分类”中的变迁

垃圾必须分类定时定点投放,湿垃圾必须破袋投放……被称为“史上最严”的垃圾分类7月初在上海实施。

四个多月来,上海垃圾分类效果到底怎样?上海市绿化和市容管理局环卫管理处副处长齐玉梅表示,远超预期,“八、九千个小区,通过调查,发现市民对垃圾分类的正确参与率达到了90%以上,分类的实效远超预期。目前,干湿分类基本稳定在每天8千多吨。”

上海在推进垃圾“定时定点”投放时,部分市民遇到一些实际困难,难免会有些抱怨。如何有温度地推进“定时定点”投放?

据介绍,上海按照“定点要坚持逐步推行,定时要灵活,撤桶要鼓励,破袋要引导”的思路,建议有条件的小区因地制宜适当延长垃圾箱房开放时间,同时大力推广“破袋神器”。对夏季湿垃圾容易腐烂发臭问题,还会督促相关单位,增加清运频次。

不仅如此,一些有利于垃圾分类的新发明不断涌现,新技术得到应用,不少网友直呼“高手在民间”。

上海浦东张江人工智能岛上,一款智能分类垃圾桶能将投入的垃圾进行自动检测分类,通过翻转设置将其投入相应垃圾桶。另一款智能垃圾桶则能实时监测干垃圾、可回收垃圾的满溢度,提示物业公司及时处置。这些“聪明”的垃圾桶有望部分用于人流密集的公共场所。

“对于垃圾分类,上海人经历了‘从不习惯到习惯,再到好习惯’的过程。”上海市人大代表、上海浦东金高公交公司工会主席施政全程参与了《上海市生活垃圾管理条例》制定和审议。她坦言,尽管垃圾分类取得阶段性进展,但仍存在一些问题。比如单位生活垃圾分类不如居住区推进效果好,居住区垃圾分类投放点还需更精细化管理,长效机制还需完善,末端资源化利用设施尚需加快建设。

水清河绿中的大手笔

黄浦江是上海的母亲河,记录着上海前进的足迹。跨入新世纪,浦江两岸开始从生产岸线逐步过渡为生活岸线。

上海杨浦是中国近代工业的摇篮,在杨浦滨江,曾经有中国第一座现代化水厂杨树浦水厂,让上海人在全国率先喝上了自来水。曾经有上海船厂西厂,诞生了中国第一台国产半潜式钻井平台“勘探三号”、中国第一艘出口万吨轮“绍兴号”、中国第一台随船出口的低速船用柴油机……

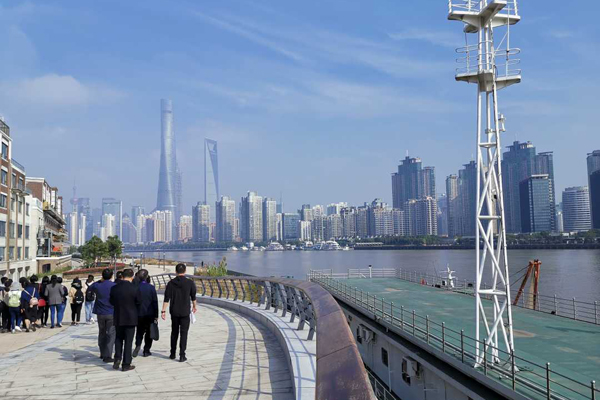

如今,这一曾经的“工业锈带”,已经变身为“生活秀带”。沿江一路前行,防汛墙外,一座工业厂房,一段独特景观,黑色骑行道和红色慢跑道并排。防汛墙内,步行道一直延伸到江边,漫步于此,一路有迷人江景相伴。值得注意的是,杨浦百年工业遗存也伴随着滨江贯通,被一一保留下来,杨浦滨江如今成为“世界仅存最大的滨江工业带”。

近年来,上海市推动黄浦江两岸贯通及滨江岸线转型工作。早在2017年12月31日,黄浦江两岸45公里岸线公共空间就已经全线贯通,为老百姓展开一幅更开放、美丽、人文、绿色、活力、舒适的江岸画卷。在上海徐汇滨江区,西岸开发集团有限公司副总经理阎明表示,如今,浦江两岸林立的工厂和码头逐渐成为历史,浦江两岸成了市民和游客休闲旅游的场所。

而其他区域滨江段,也在生态化改造、景观修复保留、江岸功能设施打造方面,不断创新突破。例如建于19世纪的南市发电厂,被改造成上海当代艺术博物馆。徐汇滨江龙美术馆内的煤漏斗,以及原龙华机场的废弃油罐,不仅被保留,还与现代功能结合。这种对工业遗产的保护再利用,在全球一流城市滨水空间开发中颇为常见,是一种尊重历史的经济性开发方式。

如今,市民漫步滨江,能够随时体验到一份沁人心脾的“绿色”,比如,上海黄浦区的南园滨江绿地从建设初始,就立下生态标杆的定位,在集合使用绿荫停车场、雨水回收、太阳能技术等手段的基础上,加入雨水循环系统,有效缓解热岛现象。

“国际生态岛”上的绿色蓝图

每到冬天,位于崇明岛最东端、长江入海口,面积约为241平方公里的湿地,就成为了亚太地区春秋季候鸟迁徙的驿站。例如东北亚鹤类、东亚雁鸭、东亚—澳大利亚鸻鹬等候鸟,每年在东滩湿地栖息或者过境的达近百万只次。

统计显示,在这片崇明东滩鸟类国家级自然保护区内,已记录的鸟类多达290种,其中不乏国家级保护品种。而东滩保护区的生态修复建设,是崇明建设世界级生态岛的一部分。上海市发改委巡视员王扣柱说,在崇明,爱鸟护鸟的观念已经深入人心。

记者了解到,上海崇明岛地处长江入海口,是长江经济带的“门户”、长三角“前厅”,也是上海面向未来发展的重要战略空间和生态屏障。近年来,按照长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的指示要求,崇明坚定不移走生态优先、绿色发展之路,大力建设世界级生态岛,不断推动生态文明建设迈上新台阶。

在崇明三岛之一的长兴岛,青草沙水库宛若一颗明珠,镶嵌在长江口。2011年6月全面建成后,它便成为上海供水的主要来源。

“我们不断提升水源地安全保障能力,避污蓄清、避咸蓄淡,有效保证了上海水源生态环境。”上海市供水管理处副处长张立尖介绍,每年夏季汛期,水源地上游的内河河道由于防洪抗涝需要通常会连续排水,对水源地水质造成一定影响。青草沙水库建成后,充分发挥了避污蓄清功能,通过在线实时监测,掌握上下游及取水头部水质情况,并充分利用排放的间隙期连续取水,确保水库原水水质安全。

在陈家镇花漂村的公共绿地上,设有一个形状类似集装箱一样的一体化生活污水处理站,附近100多户农家每天所排放的约30吨生活污水,经过这个处理站进行生物处理、吸附除磷等动作后,排出的水质清澈透亮,可达到“一级A”标准。

记者了解到,该设备由上海电气环保集团量身定制,类似的设备处理站还有八个,日处理能力最大限度是40吨,一般污水处理完以后排入河道,用以灌溉。而村民们对此最直观的感受是,环境有变化,苍蝇蚊子都比以前少了。截至2018年底,崇明建设完成19.2万户农村生活污水处理设施,提前两年实现农村生活污水处理全覆盖。

未来,崇明将重点围绕打造世界级生态岛建设,聚焦乡村振兴、绿色农业、生态产业、生态建设、基础设施和民生工程,在人与自然和谐共生的新路径方面形成示范效应。