50余部法规凸显“权利为本”

我国形成保障残疾人权利法律体系

制表:宋嵩

本报北京9月8日电 (记者潘跃)中国残联有关负责人日前在接受采访时表示:目前,我国已经形成以宪法为依据,以刑事、民事、行政等法律为基础,以残疾人保障法为主导,以残疾人教育条例、就业条例等行政法规为辅助,以优惠和扶助残疾人的地方法规为补充,全面保障残疾人权利和促进残疾人事业发展的法律体系。直接涉及残疾人权利保护的法律,已经达到50多部。

专门性和综合性保护有机结合

“这些法律中,既有专门针对残疾人的法律,又有大量涉及残疾人的法律,体现了对残疾人专门保护和综合性保护的统一。”这位负责人介绍说,“残疾人政治、康复、教育、就业、社会保障、文化生活、无障碍等方面的权利,法律都规定了相应的保障措施。同时,也针对残疾人规定了许多特别的优惠和扶助措施,致力于实现对残疾人的社会补偿,促进残疾人可以在平等基础上参与社会生活。”

残疾人保障法体现“权利为本”

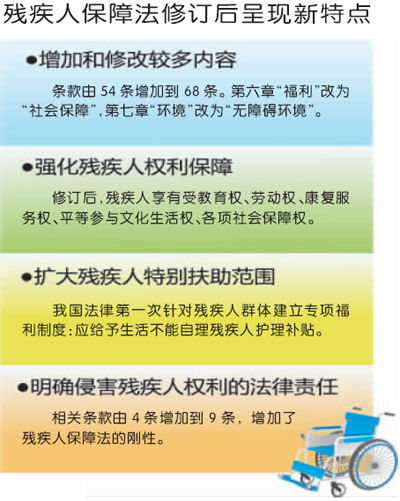

修订后的《中华人民共和国残疾人保障法》今年7月1日施行。这位负责人认为,该法的修订,体现了以权利为本、机会均等、全面融入社会、反歧视、特别扶助等一些重要原则。

“残疾人不仅是医疗对象或者救济对象,同时也是权利的享有者,是整个社会生活的积极参与者。”他说,国家和社会应当以权利为本、以人为本解决残疾人面临的困难和问题。

全程参与制定《残疾人权利公约》

这位负责人特别提到了联合国《残疾人权利公约》。今年3月30日,包括中国在内的81个国家及区域一体化组织代表,签署了公约。6月26日,十一届全国人大常委会第三次会议批准中国加入该公约。中国是公约的积极倡导者,从公约的酝酿到出台,中国参与了公约制定的全过程,发挥了积极的推动作用。

《无障碍条例》等在加紧制定

在谈到我国关于保障残疾人的下一步立法任务时,这位负责人介绍说,中残联正在积极推动《无障碍条例》的制定,积极推动《残疾人康复条例》的制定,并及时完成残疾人保障法地方实施条例的修订工作。

“立法是促进残疾人事业发展和保障残疾人权利最为有效的方法和途径。”他说,“我们仍会推动保障残疾人权利的法律体系进一步完善。”