养老保险制度在中国的模式

第一篇:社会养老保险制度模式的演变和发展

乌日图

编者按:社会养老保险制度是我国社会保险体系中建立时间最早、涉及基金数额最大的一个主要险种,是国家社会保障体系的重要组成部分。随着我国经济社会的发展,社会养老保险的制度模式也在不断地变化,特别是改革开放以来制度模式发生了几次重大的改革,至今依然是争论的焦点之一。当前,我国城乡经济社会的统筹发展,城镇化速度的加快对社会养老保险制度的建设提出了更新、更高的要求,加快确立适合中国国情的社会养老保险制度模式是目前以及“十二五”期间发展和完善社会保障制度体系的一项重点工作。最近,乌日图同志通过对我国社会养老保险制度模式的演变和发展、当前我国经济社会发展对完善社会养老保险制度的基本要求的研究提出了完善社会养老保险制度模式的政策建议。本期起将陆续刊发,以期得到深入探讨。

新中国建立以来,我国社会养老保险制度从无到有,逐步发展完善,取得了很大成就。目前,我国的社会养老保险制度体系包括城镇企业职工基本养老保险、城镇居民养老保险和新型农村居民养老保险三项基本制度,其中城镇企业职工基本养老保险制度建立时间最长,目前已经覆盖约2.1亿人。城镇居民养老保险制度和新型农村居民养老保险制度虽然都处在试点阶段,但也已经分别覆盖了2500万和4700多万人,发展的速度非常快。本文主要研究城镇企业职工基本养老保险制度在发展过程中的制度模式变化。为了突出研究重点,本文按照制度模式的主要特点,把60年来的社会养老保险制度发展历程划分为“退休费用社会统筹”(以下简称“社会统筹”)、“社会统筹和个人账户相结合”(以下简称“统账结合”)、“社会统筹和个人账户分立”(以下简称“统账分立”)三个阶段。以下在分别介绍三个阶段制度实施的主要情况的基础上,研究制度模式的演变和发展。

社会统筹阶段(建国初期至1991年)

新中国成立以后,我国实行高度统一的计划经济,在产品生产、流通、分配的各个环节实施政府统一调配,国营经济占据主导地位。在这种体制下,为了保障职工在疾病、负伤、残废、死亡、生育、退休时获得必要的治疗费用、抚恤费、补助费、退休生活费等,我国效仿原苏联的“国家保险”模式,建立了劳动保险制度。1951年中华人民共和国政务院颁布了《劳动保险条例》(以下简称《条例》),这是中国第一部社会保险法规,保障项目包括职工的退休、疾病、工伤、生育等,劳动保险待遇的支付标准根据职工的最低保障需要与国家可能的财力制定。

《条例》规定,劳动保险的各项费用,全部由实行劳动保险的企业缴纳,职工不缴纳任何费用。劳动保险金的支付一部分由企业直接负责,主要是职工及家属的医药费和病伤假期工资的支出等;另一部分由企业按照全部职工工资总额的3%拨交工会组织,其中30%上缴全国总工会形成劳动保险总基金,由中华全国总工会统筹举办集体劳动保险事业,其余的70%由基层工会组织管理,形成劳动保险基金,用于支付职工的劳动保险费用。劳动保险基金每月结算一次,余额全部转入省市工会组织或产业工会全国委员会,作为劳动保险调剂金,用于基层工会组织收不抵支时的补助或举办集体劳动保险事业,中华全国总工会对此有统筹调用的权力。省市工会组织或产业工会的劳动保险调剂金不足时,可以向中华全国总工会申请调拨调剂金。可见,这一阶段的养老保险是以省市、全国两级基金统筹调剂的职工退休费用社会统筹制度。制度模式的主要特点:一是现收现付制(payasyougo),即以满足当期的退休费用收支平衡为原则,按照所需支付的退休养老金总额进行社会筹资的基金筹资模式;二是社会统筹,即从企业收缴的退休养老费用由劳动保险经办机构实行全额或部分的统筹调剂使用;三是退休养老金的待遇标准由政府统一规定,和缴费人单位的缴费多少无关。退休养老金的替代率不高,一般为35%至60%。这一制度对于建国初期迅速恢复生产,保障退休人员基本生活,调动职工劳动积极性起到了很大作用。据有关资料记载,1952年参加劳动保险制度的职工约1500万人,主要集中在产业工人较多的东北和上海等地的国营企业,社会统筹基金主要用于这些地方,到1983年参保人数达到8600万人。

遗憾的是,“文化大革命”开始后,刚刚建立不久的劳动保险制度遭到彻底的破坏。1969年财政部印发了《关于国营企业财务工作中几项制度的改革意见(草案)》,要求国营企业停止提取劳动保险金,原在劳动保险金开支的劳保费用,改在营业外列支,劳动保险制度完全成为企业内部的一种财务安排。改革开放后,这种由企业自行解决职工退休费的政策在运行中弊端明显,除了造成企业因退休人员多寡不同带来退休费用负担的畸轻畸重,不利于对企业经济效益的正确考核和企业之间的公平竞争,还会因为影响在职职工的工资和生活福利待遇,继而影响他们工作的积极性,最重要的是影响了国有企业的改革。鉴于此,上世纪80年代初政府开始在各地积极试点退休人员养老费用的社会统筹。从1986年起,在全国县市一级实行养老保险社会统筹,到1991年年底,全国绝大多数县市开始实行辖区范围内的养老保险社会统筹,部分地区积极向省级统筹推进。这个时期的制度建设主要还是作为国有企业改革的配套措施,由企业保障向社会统筹转变的恢复性改革。另外,1986年我国开始实行劳动合同制度,并建立了劳动合同制职工的养老保险制度。按照规定,劳动合同制职工要按本人标准工资的3%缴纳养老保险费,改变了过去养老保险费完全由企业缴纳的做法,在我国社会保险史上第一次建立了社会养老保险的个人缴费制度。

统账结合阶段(1991年至2000年)

进入20世纪90年代后,经济体制改革的不断深化和市场经济的不断完善要求建立适应社会主义市场经济体制的、独立于企事业单位之外的社会保障体系。党的十四届三中全会明确把社会保障作为社会主义市场经济体系的五大支柱之一。包括养老保险制度在内的社会保障制度建设进入快速发展的时期。1991年国务院颁布的《关于企业职工养老保险制度改革的决定》(以下简称《决定》),在养老保险筹资方面,确立了养老保险费由国家、企业和个人“三方负担”的原则,标志着社会养老保险开始了制度模式方面的改革探索。《决定》提出,基本养老保险基金根据支付的实际需要,按照以支定收、略有结余、留有部分积累的原则统一筹集。职工缴纳本人工资的3%并入统筹基金。从1992年开始,劳动部门按照“多缴多得、少缴少得”的原则开始进行养老保险金计发办法的改革。此外,《决定》还提出了探索建立多层次的养老保险体系以及提高养老保险统筹层次的要求,养老保险制度的建设取得了突破性进展。

1993年以后,关于社会养老保险制度模式改革的讨论更加活跃,特别是受欧洲社会保障制度的经验教训和对福利国家制度批判的影响,同时受到新加坡的公积金制度和智利养老金改革的启发,国内有关部门和专家学者提出了养老保险制度模式要从“现收现付”向“积累制”或“部分积累制”过渡的改革思路,具体实现途径就是建立养老保险个人账户制度。这一改革思路得到中央的肯定,党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中明确提出,城镇职工养老和医疗保险金由单位和个人共同负担,实现社会统筹和个人账户相结合。

根据《决定》精神,1995年国务院发布《关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》,具体化了社会统筹和个人账户相结合的城镇企业职工养老保险制度模式。由于当时对社会统筹和个人账户如何结合有不同的意见,所以提供了两个实施方案由各地选择。这两个方案,根据统账结合比例的不同,一个称为“大账户小统筹”模式,强调个人账户的作用;另一个称为“大统筹小账户”模式,强调社会统筹的作用。有的地方在实践中采取了介于二者中间的中账户方案,也有的地方采取了其他方案,因而造成各地社会养老保险政策、措施的千差万别,社会上和政府有关方面关于制度模式的争论更加激烈。

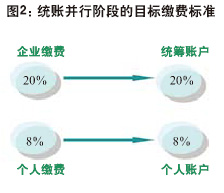

为改变养老保险制度多种方案并存的局面,1997年国务院颁布了《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》,要求各地统一统账结合的养老保险制度模式,统一的内容包括:⒈各地统一按职工工资11%的数额建立基本养老保险个人账户,其中个人缴纳基本养老保险费的比例从本人缴费工资的4%逐步提高到8%,并全部记入个人账户,其余部分从企业缴费中划入,随着个人缴费比例的提高,企业划入的部分要逐步降至3%(见图1)。⒉企业缴纳基本养老保险费的比例一般不超过企业工资总额的20%,企业缴费除划入个人账户之外的部分划入社会统筹账户。⒊基本养老金由基础养老金和个人账户养老金两部分组成。按照当时的制度设计和测算,职工退休时的基础养老金的替代率为当地上年度职工月平均工资的20%,个人账户养老金月标准为本人账户储存额除以120(根据生命表测算的退休职工平均剩余寿命月数)。个人缴费年限累计满15年的,退休后按月发给基本养老金。个人缴费年限累计不满15年的,退休后不享受基础养老金待遇,个人账户储存额一次支付给本人。

制度虽然统一了,但从现收现付的社会统筹制度过渡到现收现付加部分积累的统账结合制度遇到的最大问题没有解决,即制度中“老人”和“中人”的历史欠账,因而造成既要保障当期已经退休人员的养老金发放,又要为现在在职的参保人积累个人账户,但缴费标准是按现收现付的制度模式以满足当期养老金的发放制定的,因此就不可避免地要将个人账户基金的一部分或全部用于当前养老金的发放,导致个人账户处于长期“空账”运行的状态。

统账分立阶段(2000年至今)

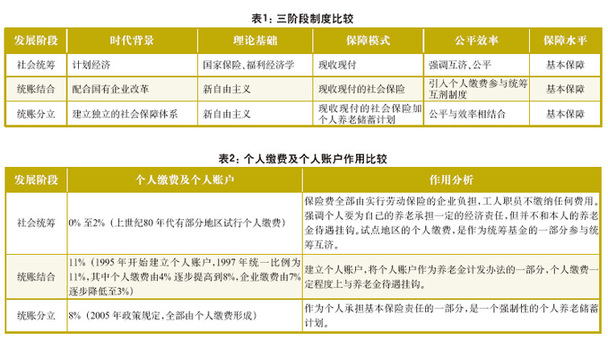

为了解决社会养老保险个人账户的长期“空账”运行,确保养老保险制度的可持续发展,2000年年末国务院发布了《关于完善城镇社会保障体系的试点方案》,并选择了辽宁省作为第一批试点单位。按照试点方案,社会统筹基金与个人账户基金实行分账管理,社会统筹基金不能占用个人账户基金,也就是个人账户基金不得用于支付当期养老金发放,即所谓的“做实账户”。试点方案规定,企业缴费不再划入个人账户,全部纳入社会统筹基金,统筹调剂使用。个人账户规模由本人缴费工资的11%调整为8%,全部由个人缴纳(见图2)。

基本养老金由基础养老金和个人账户养老金组成,职工达到法定退休年龄且缴费满15年的,基础养老金的替代率为30%左右,个人账户养老金月标准根据本人账户储存额除以120。辽宁试点在中央财政的巨额资金支持下,实现了做实账户的基本目标。2000年以后,吉林、黑龙江作为第二批试点省份开展了做实个人账户的试点,但做实账户的比例有所不同,这主要取决于当地的财力和中央财政专项补贴的力度。

2005年国务院在总结东三省试点经验的基础上发布《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》,提出在全国范围内逐步做实个人账户,扩大基本养老保险覆盖范围,改革基本养老金计发办法的要求。

对于社会养老保险制度三个发展阶段的比较

社会保险制度模式和国家经济社会发展阶段有着密切的联系,是一国经济社会制度的反映。我国社会保险制度的历史和西方发达国家相比时间不长,是和新中国的建设同步发展的,因而既具有鲜明的时代背景和中国特色,也深受国外社会保障制度发展的影响(见表1)。

在社会统筹阶段,社会保险制度是和计划经济制度相适应的,其理论基础就是原苏联的国家保险理论以及西方的福利经济学,也由于当时国家经济落后,财力不足,劳动者的生活保障从供给制到低工资加低福利,劳动保险作为一项福利制度由国家统一提供,因而更加注重强调互济、公平。虽然当时参加劳动保险的人数并不多,基金积累也不多,但社会统筹的作用非常明显,而且从一开始就实行了全国统筹调剂的社会保险制度。应该说,在这一时期,作为社会保险基本功能的统筹互济作用发挥得非常好。

在统账结合阶段,社会保险制度的重新建立主要是作为国有企业改革的配套措施提出。社会保险制度改革一方面受到国企改革指导思想的影响,另一方面受西方新自由主义学派的影响,因而作为再分配功能的社会保险也和初次分配一样被强调要体现公平与效率相结合,所以在借鉴国外,特别是新加坡公积金制度的基础上,设计了社会统筹和个人账户相结合的养老和医疗保险制度。在养老保险制度中引入个人缴费也经过了两个阶段:第一阶段个人缴费主要是强调个人要为社会养老做贡献,由于代际转移制度也可以理解为是为自己的养老承担一定的经济责任,所以个人缴费纳入统筹基金参与统筹互济,并不和自己将来的养老待遇挂钩;第二阶段是建立个人账户,个人缴费划入个人账户,再加上单位缴费划入的一部分作为个人账户养老金计发,个人缴费在一定程度上与自己的养老金待遇挂钩,体现了多缴多得。

在统账分立阶段,制度模式发生了重大变化,主要表现在两个方面:一是社会统筹制度和个人账户制度已经不再像前两个阶段有相互结合的成分,而是分道扬镳,成为两个分立的制度,或者说是两个独立的制度体系。表现在两个基金从收缴、计账到养老金发放上都互不相关。二是个人账户制度已经不再属于社会保险的范畴,成为一个强制性的个人专项储蓄计划,因为它已经失去了社会保险最基本的互济功能。另外,在国家承担基本保障责任的基本养老保险制度中,基本养老金的一部分即个人账户养老金是完全由个人来承担的,至少从制度安排上来看,这是个人承担了一部分本应由国家承担的责任(见表2)。

(作者系全国人大常委会委员、全国人大财经委副主任委员)