人大代表关于应急管理体系和能力建设的议案与建议情况

以习近平同志为核心的党中央高度重视应急管理体系建设,强调要发挥我国应急管理体系的特色和优势,借鉴国外应急管理有益做法,积极推进我国应急管理体系和能力现代化。新冠肺炎疫情以来,习近平总书记多次指出,全面提高依法防控依法治理能力,健全国家公共卫生应急管理体系。十三届全国人大履职以来,代表就应急管理体系与能力建设提出一些议案建议。现就十三届全国人大一、二次会议期间代表提出的相关议案建议内容和承办单位的答复办理情况梳理如下。

一、代表议案的主要内容及其研究处理情况

十三届全国人大一次、二次会议期间,代表就应急管理体系和能力建设共提出1件议案,即《关于推进应急管理法立法工作的议案》。议案认为,我国防灾减灾救灾法律大多按照灾害种类分别制定,对于防范减少复合链生灾害和跨灾种灾害来说易形成法律空档,也不适应国务院机构改革后的应急管理职能分工。议案建议,一是制定应急管理法,作为上位法统领国家防灾减灾救灾和生产安全事故处置工作;二是健全国家应急管理法律法规体系,在应急管理法出台后制定、修订相关配套法律法规,提升应急管理法制化、规范化水平。

承办单位反馈,计划到2023年初步形成“1+4”即“应急管理法+安全生产法、自然灾害防治法、消防法、应急救援组织法”应急管理立法体系框架,将组织有关部门就此进行充分研究论证。

二、代表建议的主要内容及其答复情况

十三届全国人大一次、二次会议期间,代表就应急管理体系和能力建设共提出34件建议,主要包括以下五个方面内容:

第一,推进应急管理体系建设。一是加快地方应急装备产业发展和应急中心建设。部分代表提出,结合工业体系、特色产业、自然资源分布等条件,重点确定一些城市分别建设应急装备制造产业基地、应急物资储备中心、应急救援中心等。二是加强信息化建设。完善全国应急救援信息平台,确保信息及时、准确传递。分门别类组建专业救援队伍和志愿者及社会公益预备力量信息库,建设相应的专家库。三是注重装备标准化建设和研发。鉴于我国目前的应急装备标准无法覆盖新研制生产的应急救援产品,新产品无法投入使用。部分代表建议,建立国产应急物资与装备的标准体系特别是应急救援车辆的标准体系,加强统筹协调和归口管理,为新门类应急救援车辆消除市场准入障碍。加强应急救援新技术、新装备的研发,尤其是深远海应急救援装备和技术。

第二,提升应急救援能力。一是加快避难场所建设。一些基层政府反映,协调其辖区内大专院校建设应急避难场所难度较大。部分代表建议,教育部推动各大专院校与地方政府对接建设避难场所,按照相关标准完善功能配置。二是支持民间义务救援队伍发展,政府向其购买公共服务。将各级医院院前急救队伍纳入应急救援队伍体系。三是在交通枢纽、文化娱乐场所、旅馆、大型建筑施工现场、办公场所等人员密集处,配备必要急救器械和药品,明确要求一定比例的员工参加急救培训并掌握急救器械使用技能。

第三,积极开展应急救援教育。一是将紧急救护知识培训纳入大中小学教育课程,根据不同年龄阶段因层施教,建立常态化教育机制。二是加大应急救援专业人才的培养力度,将应急管理人才培养纳入国家人才发展规划,在各大专院校设立应急科学与工程专业。三是在全社会普及急救知识和技能,组织群众参与急救培训,推进成立CPR(心肺复苏术)培训机构。倡导机关、企事业单位、社会团体组织人员参加急救知识和技能培训。

第四,强化财政资金支持。完善各级政府应急办功能,确保已有应急救援资金筹集和使用到位。研究常态化发行应急彩票,选择一些经济条件较好的省、区、市作为试点,弥补国家财政和社会筹资不足。

第五,完善相关公益诉讼制度。根据相关法律规定和司法实践,检察机关提起民事和行政公益诉讼的领域包括生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护等。部分代表提出,安全生产领域侵害公共利益的现象越来越突出,尚未明确纳入公益诉讼检察范围。建议最高人民检察院与应急管理部、公安部等加强沟通联系,推动高铁运行、小煤窑关停等安全生产领域检察公益诉讼试点工作,适时发布典型案例;在总结试点工作经验的基础上,适时修改有关法律或出台司法解释,建立符合安全生产领域特点的检察公益诉讼制度。

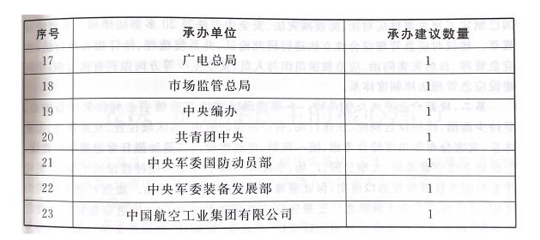

十三届全国人大一次、二次大会期间,代表们提出的应急管理体系与能力建设的建议涉及23个承办单位,具体情况如下。

各单位承办应急管理相关建议的数量

(注:公益诉讼相关建议有3个,内容一致且承办单位均为应急管理部、最高人民法院、最高人民检察院,因此承办数量按照1个统计。)

据了解,结合办理代表上述议案建议,应急管理部正在起草应急救援队伍相关规章,研究健全社会应急力量相关法律法规;同时拟出台对参与救援的应急救援队伍给予资金奖励的有关文件,并将会同有关部门推动急需短缺标准制定修改工作。中央关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的文件对利用学校、公园等公共服务设施因地制宜建设、改造应急避难场所作出规定。教育部已出台相关教育指导纲要要求将紧急救护知识纳入学校教育课程。国家卫生健康委、红十字会等通过互联网、电视广播、相关手机软件等宣传普及急救知识。

三、关于加强应急管理体系与能力建设的思考

新冠肺炎疫情的发生,暴露出我国应急管理相关法律综合性系统性不强、专项立法分散,应急保障体系不健全、轻事前预防,公众应急意识淡漠、紧急救护技能欠缺等问题。在研究分析代表提出的议案建议和承办单位的办理答复情况基础上,就应急管理体系与能力建设提出以下建议:

第一,推进应急管理领域的法律制度建设。十三届全国人大一次会议通过的国务院机构改革方案,决定组建应急管理部,将有关部委关于安全生产、应急管理、消防管理、救灾救援、自然灾害防治等职责整合,这是我国应急管理体系建设的重要里程碑,为加快构建中国特色应急管理体制提供了组织保障。目前,在应急管理领域,我国已制定了突发事件应对法、防震减灾法、安全生产法等20多部法律和一系列法规规章。建议对应急管理综合性立法进行研究论证,并系统梳理、修订相关单行法,在应急管理、自然灾害防治、应急救援组织与人员、安全生产等方面做到有法可依,全面建设应急管理法律制度体系。

第二,提高应急事件处置能力。一是建设区域应急救援中心和物资储备中心。坚持少而精,按照就近调配、快速行动、有序救援的原则,从区域位置、交通条件、工业体系、灾害分布等角度综合考虑、统一规划、选点建设。二是加强日常避难场所建设,包括地下防空袭场所、大型公园、广场、学校等。除了对场所硬件建设给予保障,更应注重对配套软件建设加以落实,保证避难场所使用不会打折扣。加强对避难场所的宣传,让区域内公众了解熟悉。三是强化应急装备技术建设。推进应急管理科技自主创新,依靠科技提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平。加强关键技术研发,加大对应急救援队伍高精尖技术设备的配备力度。四是加强应急救援队伍建设。除了国家救援力量之外,强化地方专业队伍、志愿者队伍的救援能力,并加强彼此间的沟通合作。

第三,普及应急安全知识和技能。一是坚持社会共治,推进应急教育进家庭、进学校、进社区、进企业、进农村,普及各类应急救援知识,加强应急救援技能的培训与演练。结合防灾减灾纪念日、国际减轻自然灾害日、全国消防日等,开展相关防灾减灾救灾知识宣传普及。二是建设防灾减灾科普场馆、灾害纪念馆、博物馆等,在场馆规划建设中,应当做到既能普及理论知识,又能进行不同规模和级别的应急训练,以提高大众的防灾减灾意识和应急救援能力。三是在全社会倡导家庭常备应急包、储备应急物品以应对突发事件与灾害,包括水、食物、消毒用品、口罩、手电筒、哨子、医药用品等。

执笔人:研究室四局 孙琳琳

本文为《人大工作研究》2020年第15期